La question de la productivité est au coeur de chaque entreprise. Et alors que managers et services des ressources humaines s’arrachent les cheveux pour trouver des moyens toujours plus insolites de booster les performances de leurs salariés, s’il suffisait… de les écouter ?

C’est en tout cas ce qu’a conclu le psychologue et sociologue australien Elton Mayo à l’issue d’une série de tests ayant donné naissance à ce que l’on appelle “l’effet Hawthorne”. Un biais cognitif dont les managers peuvent tirer parti pour augmenter la productivité au sein de leur entreprise. Zoom sur un concept venu des États-Unis.

En théorie

Une étude scientifique menée Outre-Atlantique

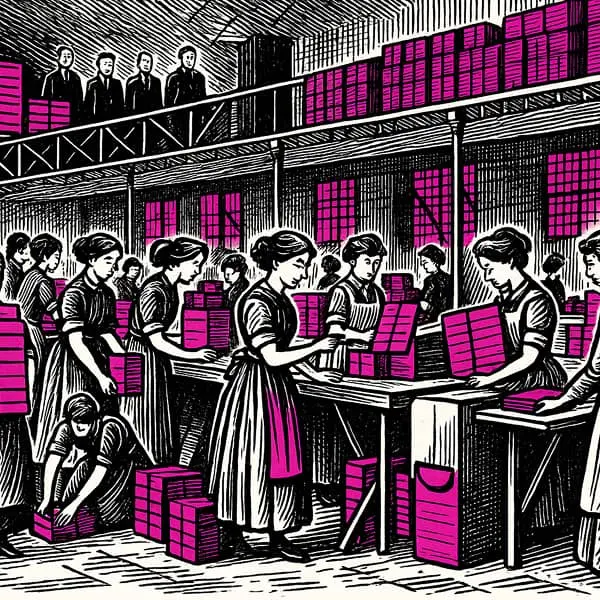

Pour comprendre l’effet Hawthorne, il faut traverser l’Atlantique, direction la Western Electric Company, près de Chicago. Entre 1927 et 1932, des sociologues encadrés par Elton Mayo y mènent des études sur la productivité, dans un contexte où le fordisme a totalement rebattu les cartes de l’organisation du travail.

Avec ses comparses, le sociologue tente d’évaluer l’impact de l’environnement de travail sur les performances des ouvrières. Pour ce faire, ils modulent différents paramètres – éclairage, pauses, durée du travail – afin de déterminer s’ils influencent la productivité.

Après plusieurs itérations, résultat étonnant : les chercheurs notent une hausse de la productivité, et ce même quand les conditions de travail ne sont pas favorables aux ouvrières.

Comment interpréter ce phénomène ? Une deuxième série de tests viendra affiner l’analyse, en isolant un facteur décisif : l’attention portée aux employés. Le simple fait d’être observé, interrogé, pris en compte dans le processus décisionnel a suffi à stimuler l’implication des ouvrières et, par conséquent, leur rendement.

La conclusion de l’étude

Grâce à cette étude, Elton Mayo a mis en lumière une clé de compréhension essentielle pour les entreprises : ce ne sont pas tant les conditions matérielles qui permettent d’obtenir de meilleurs résultats, mais les facteurs humains. L’écoute, la reconnaissance et la valorisation sont autant de leviers pour booster la motivation des salariés, et par ricochet, leur productivité.

Le sentiment d’être pris en compte a créé une dynamique positive, renforçant à la fois l’implication personnelle et la cohésion du groupe.

L’expérience a également révélé que l’appartenance à un collectif soudé, encouragé par l’attention bienveillante des chercheurs, avait un effet mobilisateur. En cela, le rôle de l’observateur – à la fois extérieur et impliqué – s’apparente à celui d’un leader fédérateur, capable d’inspirer et de guider sans imposer.

Cette perspective marque les prémices d’une approche moderne du management, centrée sur l’humain, qui préfigure ce que l’on désigne aujourd’hui sous le terme d’expérience collaborateur.

En pratique

Comment mettre concrètement en application les enseignements de cette étude ? L’effet Hawthorne rappelle que la motivation ne se décrète pas : elle se cultive. À travers des gestes simples et une posture managériale plus humaine, il est possible de créer un climat favorable à l’engagement et à la performance.

L’importance de la reconnaissance

Le premier levier, c’est la reconnaissance. Non pas une reconnaissance ponctuelle ou formelle, mais un feedback régulier, authentique, adapté aux efforts réels fournis par les salariés. Dire « merci », souligner une bonne idée, saluer une prise d’initiative : autant de petites attentions qui nourrissent le sentiment d’utilité et d’appartenance. Ce feedback continu instaure un climat de confiance et donne du sens au travail accompli.

Observer plutôt que surveiller

Il ne s’agit pas d’espionner ou de contrôler, mais d’observer avec bienveillance. Être présent, à l’écoute, attentif aux signaux faibles permet aux managers d’anticiper les difficultés, de comprendre les besoins et de renforcer le lien avec les équipes. L’observation devient alors un outil de leadership subtil, plus puissant que la surveillance, souvent perçue comme infantilisante.

L’impact de l’environnement de travail

L’aménagement des espaces, la lumière naturelle, le niveau sonore ou encore la flexibilité des horaires influencent indirectement la motivation. Créer un environnement dans lequel les collaborateurs se sentent bien, respectés et en sécurité favorise l’épanouissement professionnel. Même de petits ajustements peuvent générer de grands effets sur la dynamique collective.

Le rôle des managers et des RH

Les managers et le service des RH ont un rôle central à jouer dans l’application de l’effet Hawthorne. En valorisant l’engagement, en donnant la parole, en favorisant la co-construction des projets, ils créent une dynamique participative. Ils deviennent des facilitateurs de sens et des catalyseurs de motivation. Cette posture encourage aussi la responsabilisation des salariés et leur autonomie.

Enfin, un management inspiré de l’effet Hawthorne implique la promotion d’une culture d’entreprise équilibrée, où la performance ne se mesure pas uniquement à la productivité brute, mais aussi au bien-être au travail. L’écoute, la reconnaissance et le respect de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle ne sont plus des « plus », mais des fondamentaux.